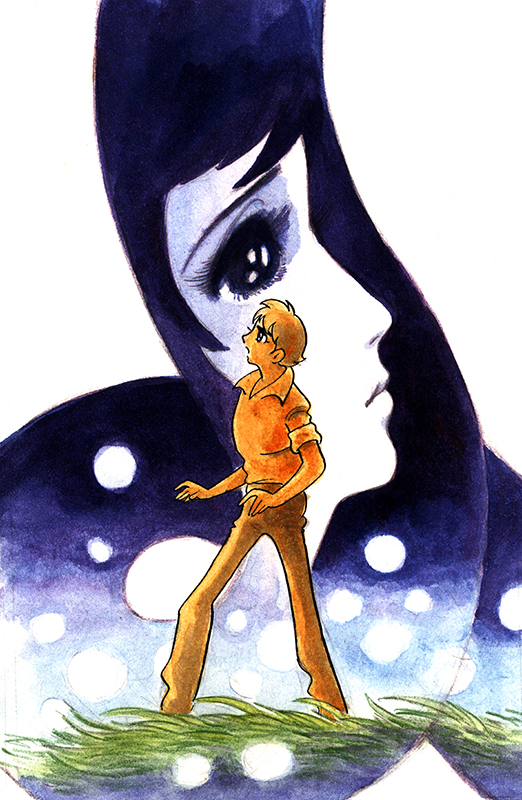

萬画好きの方の中で、これほど有名な短編読み切り作品はないと思います。中には、この作品を石森章太郎の最高傑作と評する方がいるほど、非常にクオリティの高い作品です。これを、1961年に描いたというのですから驚きです。

何故これほど高い評価を得ているかと申しますと、先ず、この短いページ数の中で、多くのジャンルの要素が入っているのです。伝奇ロマン、ラブストーリー、サスペンス、ミステリー。これが、凝縮されています。それと、萬画の可能性をどこまでも追及しているようなコマ割りや構図、それが映画を観ているように流れて行きます。

物語全編に漂うムードと繊細な心理描写。作者が著作した「マンガ家入門」で、自らこの作品を、教材にしているほど、導入部からクライマックスまで、お手本になるような作品なのです。

東京暮らしの青年が親戚の家を訪ねるところから物語は始まります。まるで作者の故郷のような東北をイメージする原風景。親戚の娘は、少女から大人になり、この青年に想いを寄せますが、青年は龍神沼で出会う謎の女性に惹かれていきます。龍神祭りが始まるのですが、村長と神主の陰謀を知った青年と娘は命を狙われてしまいます。ラストは龍神の化身である謎の女性が、村長達を殺そうとしますが、青年がそれを引き留めます。それぞれの想いが叶うことのないラストは、とても大人っぽい創りだと思います。

恐らく作者が子供の頃に見た原風景や淡い想いを、夏の思い出や祭りの風景、それを自らのイマジネーションで、所狭しと俯瞰からアップへ、コマから弾けんばかりの構図の流れは圧巻と言わざるを得ません。田舎や夏まつり、ロマンといったキーワードがムードを紡いでいき、懐かしい思い出を回顧させる気分にさせてくれます。でも斬新な構図の応酬が、全く古さを感じさせないのは、作者が稀有な天才であるからとしか言いようがないのは、僕だけではないでしょう。